Wissenschaftliche Begleitung von Bausachverständigen durch das Fraunhofer IBP

Teil 1: Verglasungen

Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP beheimatet zahlreiche leistungsfähige Labore und Prüfeinrichtungen und ermöglicht damit komplexe bauphysikalische, chemische und biologische Untersuchungen. Moderne Labormesstechnik und Berechnungsmethoden leisten einen Beitrag zur Optimierung von Bauprodukten für den praktischen Einsatz. Untersuchungen in Modellräumen, im Prüffeld und am ausgeführten Objekt dienen der bauphysikalischen Erprobung von Komponenten und Gesamtsystemen für den Neubau ebenso wie für die Analyse im Schadens- oder Sanierungsfall.

Das Fraunhofer IBP ist eine »Bauaufsichtlich anerkannte Stelle« für Prüfung, Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten und Bauarten in Deutschland und Europa. Dem Institut gehören vier Prüfstellen an, die nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 [1] von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) flexibel akkreditiert sind. Damit sind sie berechtigt, neue Prüfverfahren zu entwickeln oder vorhandene zu modifizieren.

Kooperationen mit Bausachverständigen

In der modernen Architektur wird eine Vielzahl an Materialien wie Glas, Stahl, Holz, Beton, Naturstein und Kunststoff miteinander kombiniert. Die physikalischen und chemischen Wechselwirkungen dieser Materialien mit der Umwelt oder untereinander sind komplex. Ein Bauschaden kann durch die Ausführung, die Konstruktion, das verwendete Material oder durch die vorherrschenden Rahmenbedingungen hervorgerufen werden.

Bei modernen Baustoffen und komplexen Bausystemen wird die gezielte Zuordnung des Schadens auch für erfahrene Sachverständige immer schwieriger. Sie erfordert neben dem technischen Verständnis für die Ausführung und Konstruktion auch Kenntnisse in den Materialwissenschaften sowie in Chemie, Physik und Biologie. Nur mit diesem Wissen können Analysenergebnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen korrekt interpretiert werden.

Sachverständige finden im Fraunhofer IBP einen neutralen Partner, der sie mit seinem Expertenwissen unterstützt. Die einzelnen Wissenschaftler tun dies beispielsweise bei der Ausarbeitung von Arbeitshypothesen und Ursachenfindung, der Auswahl geeigneter Untersuchungsverfahren und der Interpretation der daraus gewonnenen Erkenntnisse, der Simulation und Bewertung verschiedener Einflussfaktoren sowie bei der Planung und Durchführung genormter und nicht genormter Verfahren zur Nachstellung von Schadensbildern.

Beispiele zur Untersuchung von Gläsern und Verglasungen

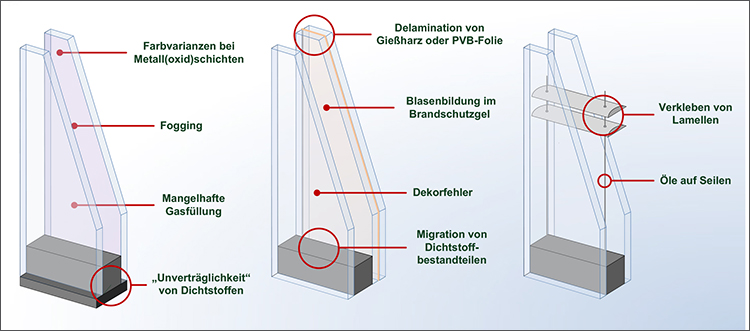

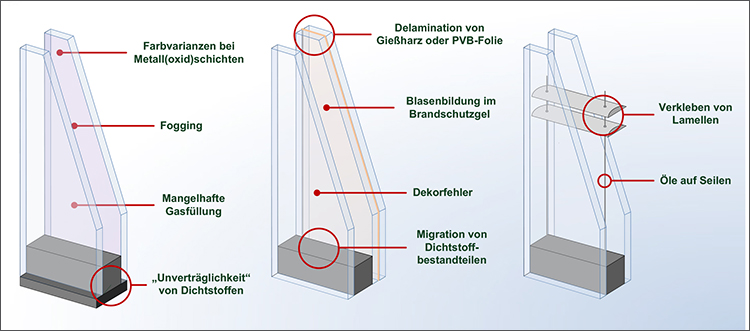

Die Komplexität der modernen Bausysteme kann am Beispiel von Glasbauteilen aufgezeigt werden. Gläser werden in Kombination mit Metallen oder Kunststoffen und Dichtstoffen zu Zweifach- oder Mehrfach-Isolierverglasungen zusammengefügt. Die Scheibenzwischenräume (SZR) werden mit unterschiedlichen Gasen wie z.B. Argon oder Krypton gefüllt. Die Glasscheiben werden miteinander verklebt, entweder wie bei Isolierverglasungen und Structural-Glazing-Fassaden im Randbereich oder wie bei Sicherheitsglas vollflächig mit einer Folie aus Polyvinylbutyral (PVB) oder einem Gießharz.

Auch Brandschutzgele können in die Scheibenzwischenräume gefüllt werden. Zusätzlich eignet sich der Scheibenzwischenraum für die Installation von innen liegenden Jalousien, deren Antrieb über einen Elektromotor gesteuert wird. Das Glas kann außerdem zu Sonnenschutzzwecken mit Metallen oder Metalloxiden beschichtet werden. Diese Technik wird auch für die farbige Gestaltung von Glas verwendet. Daneben kommen Verfahren wie teilflächiges oder vollflächiges farbiges Bedrucken und Beschichten zum Einsatz. In allen genannten Bereichen treten Fehler auf, die mit unterschiedlichen physikalischen und chemischen Detektionsmethoden analysiert werden können. In Abb. 1 sind einige typische Fehler im Verglasungsbereich schematisch zusammengefasst.

Den ganzen Beitrag können Sie in der April-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.