Die Gesamtzellzahl – eine quantitative mikroskopische Methode zur Bewertung von Baumaterialien

Die Untersuchung von Material- und Luftproben in Innenräumen auf Schimmelpilze ist weit verbreitet und dient dazu, den Sanierungsaufwand und die gesundheitliche Gefährdung in Innenräumen abzuschätzen. Dank der DIN ISO 16000-17 bis -20 sind die Probenentnahmestrategie, die Entnahme der Proben, die Aufbereitung sowie die Anzüchtung und die Auswertung der koloniebildenden Einheiten (KBE) von Luft- und Materialproben beschrieben. Dadurch gibt es in der Analytik der Schimmelpilze und Bakterien aus Innenräumen einen weitgehenden Konsens über die Aufbereitung und Auswertung der KBE und einen entsprechenden Ringversuch des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg, der die Qualität der Labore hinsichtlich der Pilzdifferenzierung überprüft.

Die KBE-Analytik weist auch Grenzen auf, denn die Kolonien können nur gezählt und differenziert werden, wenn diese auch unter Laborbedingungen anwachsen. Da es sich bei Schimmelpilzen und Bakterien um Lebewesen handelt, kann diese sogenannte Anzüchtbarkeit durch verschiedenste Einflussfaktoren gestört werden wie z.B. Trockenheit, Biozide oder das Fehlen geeigneter Nährstoffe sowie weitere Wachstumsansprüche, die unter Laborbedingungen nicht erfüllt werden können.

Um auch die Mikroorganismen analytisch zu erfassen, die nicht unter Laborbedingungen anwachsen, hat sich in den letzten Jahren – zusätzlich zu der KBE-Untersuchung – die mikroskopische Auswertung von Proben bewährt.

Im Bereich der Luftuntersuchung werden mittels Impaktion adhäsive Objektträger mit einer definierten Luftmenge belegt und mikroskopisch ausgewertet (DIN ISO 16000-18, -19, -20) oder mittels Filtration die Gesamtzellzahl mit einer Fluoreszenztechnik ausgezählt (VDI 4253-4). Bei Materialien werden, wenn möglich, die Oberflächen mit Klebefilmstreifen beprobt und lichtmikroskopisch ausgewertet. Diese Methodik ist in der Praxis weit verbreitet, jedoch noch nicht validiert. Zurzeit wird eine Richtlinie zur direkten Mikroskopie durch die VDI-Arbeitsgruppe »Erfassung von Mikroorganismen« erarbeitet.

Somit stehen zusätzlich zu kultivierungstechnischen Methoden auch mikroskopische Analysemethoden für Luft- und Materialproben zur Verfügung. Jedoch gibt es auch bei diesen Untersuchungen einiges zu bedenken.

Bei den Luftproben werden die Objektträger und die Nährmedien in der Regel nacheinander mit einer kontrollierten Luftmenge belegt. Dieses zeitversetzte Messen und der Fehler, der grundsätzlich bei Kurzzeitmessungen entsteht, sollten bei der Beurteilung berücksichtigt werden. Allerdings wird bei beiden Probentypen dasselbe Verfahren angewendet und somit können das mikroskopische und das kultivierungstechnische Ergebnis miteinander in Beziehung gesetzt werden.

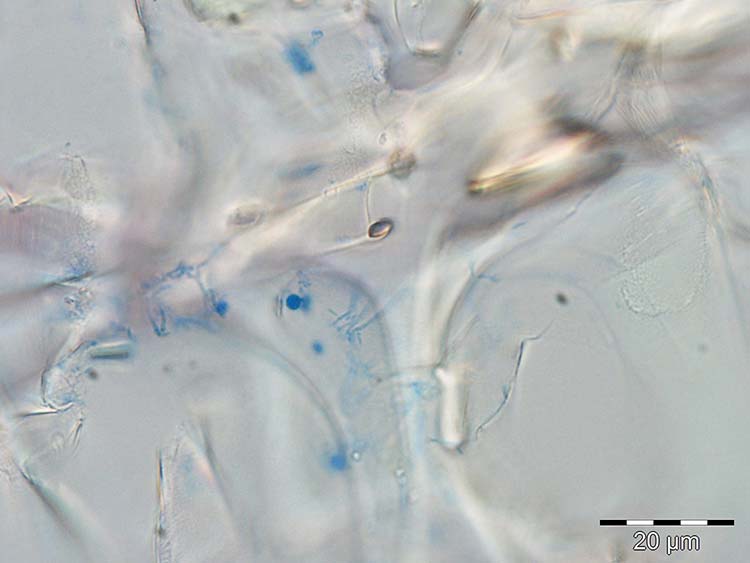

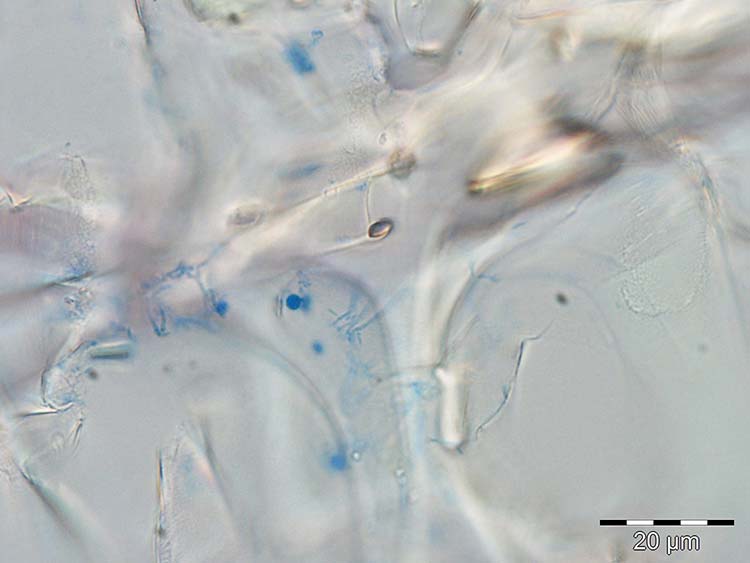

Um die KBE aus Materialien zu gewinnen, wird die Suspensionsmethode verwendet, bei der das Material zerkleinert wird, sodass im nächsten Schritt die Mikroorganismen (Sporen, Hyphen und Bakterien) abgewaschen bzw. in eine Suspension überführt werden können (DIN ISO 16000-17). Um Materialproben mikroskopisch zu untersuchen, werden häufig Klebefilmproben vom untersuchten Material entnommen.

Im Gegensatz zum Suspensionsverfahren werden mit der direkten Mikroskopie mittels Klebefilm nur die Mikroorganismen an den Materialoberflächen erfasst, aber nicht in tieferen Schichten, sodass die Ergebnisse beider Methoden nicht unmittelbar miteinander ins Verhältnis gesetzt werden können.

Eine besondere Stärke der direkten Mikroskopie liegt darin, dass eine Besiedlung von flächigen und insbesondere nährstoffreichen Materialien in der Regel mit wenig Aufwand durch eine verstärkte Myzelbildung sicher erkannt werden kann.

Schwieriger wird es jedoch, wenn die Materialoberfläche nicht eindeutig besiedelt ist. Der UBA-Leitfaden (2017) beschreibt bei der Bewertung von Estrichdämmschichten in Fußböden Myzel bzw. Hyphen als Hinweis auf die Vermehrung von Schimmelpilzen. Im Gegensatz zu Sporen, die als kleine Verbreitungseinheiten gebildet werden und in der Regel längere Trockenzeiten überdauern können, werden Myzelien vor allem zum Auffinden von nährstoffreichen Bereichen gebildet.

Das Myzel vieler Pilze unterliegt insbesondere in nährstoffarmen Materialien wie Styropor oft einer stetigen Umwandlung. Dies bedeutet, dass nach dem Abbau von verfügbaren Nährstoffen ein Myzelzerfall (Autolysis) eingeleitet wird, um besonders wichtige Nährstoffe wie Stickstoff- und Phosphatverbindungen zu recyceln und diese ggf. in anderen Bereichen erneut zur Myzel- oder zur Sporenbildung zu verwenden.

Die nach einem Myzelzerfall verbleibenden Myzelbruchstücke sind nur bei einer sehr detaillierten Mikroskopie nachzuweisen. Aus diesem Grund können bei Materialien wie z.B. Polystyrol oft nur geringe Myzelmengen beobachtet werden, obwohl mit der Suspensionsmethode hohe und sogar sehr hohe KBE-Konzentrationen festgestellt werden (vgl. Trautmann und Meider, 2018). Insbesondere bei älteren Schäden kann es bei nährstoffarmen Materialien mit der direkten Mikroskopie zu falsch negativen Ergebnissen kommen.

Minderbefunde werden mit der direkten Mikroskopie allerdings auch bei relativ frischen und sehr »nassen« Schäden beobachtet, wenn z.B. Dämmstoffe einige Millimeter im Wasser stehen. In diesen Fällen wachsen Schimmelpilze häufig mehrere Millimeter bis Zentimeter tief in das Material hinein, da sie dort ideale Wachstumsbedingungen finden, während sie auf den unter der Wasseroberfläche liegenden Dämmstoffoberflächen nicht oder nur sehr eingeschränkt wachsen können.

In vielen Fällen, in denen eine direkte Mikroskopie schwierig oder wenig geeignet ist, kann dieselbe Materialsuspension, die zur KBE-Bestimmung verwendet wurde, auch für eine mikroskopische Erfassung von Mikroorganismen verwendet werden.

Diese mikroskopische Bestimmung der Sporen, Hyphen und Bakterien in der Suspension wird Gesamtzellzahlbestimmung genannt (Trautmann und Meider, 2018).

Den ganzen Beitrag können Sie in der April-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.