BauSV 2/2023

Messtechnik

Fußbodenaufbauten nach Feuchteschäden

Eine mikrobiologische Betrachtung der Bewertungsgrundlage

In der Welt der Wasserschäden treffen häufig verschiedene Sichtweisen und Berufsgruppen aufeinander, die eine möglichst für alle Seiten zufriedenstellende Lösung suchen sollen. Bei diesen Schäden gibt es immer wieder Konflikte zwischen Versicherungen, Sachverständigen und Mikrobiologen. Insbesondere bei Feuchtigkeitsschäden in Fußböden treffen regelmäßig unterschiedliche Meinungen aufeinander.

Zum einen geht es um den vorbeugenden Gesundheitsschutz der Bewohner, aber auch um die Wiederherstellung des Vorschadenzustands oder um die Wirtschaftlichkeit eines Rückbaus und des merkantilen Minderwerts einer Immobilie. Am Beginn dieser ganzen Diskussionen stehen aber häufig die Feststellung und die Bewertung der Biomasse in der Estrichdämmschicht. Aufgrund des pH-Werts und der Nährstoffverfügbarkeit hat der Estrich an sich in der Regel keine hohe Relevanz bei der mikrobiologischen Fragestellung.

Die Feststellung der Biomasse beginnt mit dem Zeitpunkt und Ort der Probenentnahme und der anschließenden Wahl der Analytik. Wird die Probenentnahme bei laufender Trocknung oder danach durchgeführt und eine Analytik gewählt, bei der die Anzüchtung der Mikroorganismen durchgeführt wird, kommt es zwangsläufig durch den Störfaktor Trocknung zu einer reduzierten Zellzahl und somit ggf. zu einer falschen Einschätzung des Ergebnisses.

Ein anderes Beispiel ist eine Probenentnahme aus stehendem Wasser. Schimmelpilze vermehren sich im freien Wasser nur sehr gering. Wird also ein Bohrkern aus stehendem Wasser entnommen und die Seite des Bohrkerns untersucht, die im Wasser war, werden vermutlich keine hohen Konzentrationen an Schimmelpilzen nachgewiesen. Die andere Seite oder tiefere Schichten des Bohrkerns würden aber ein ganz anderes Bild der Situation zeigen.

Liegen Störfaktoren wie Trocknung oder Biozideinsatz vor, ist eine mikroskopische Untersuchung zielführender als eine Anzüchtung, da diese Störfaktoren die Anzuchtrate drastisch reduzieren. Dies sind nur einige wenige Beispiele, um die Wichtigkeit der Wahl der Probenentnahme und der Analytik aufzuzeigen.

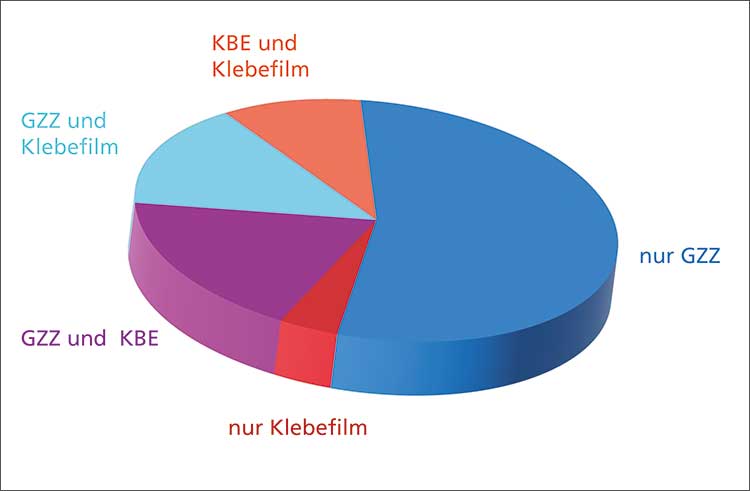

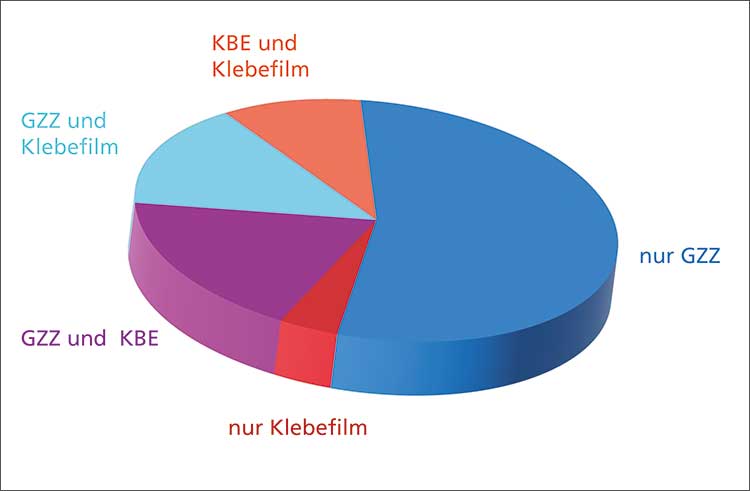

Die Relevanz der mikrobiologischen Kenntnisse und die Ergebnisbeeinflussung der Proben durch die Wahl der Probenentnahme und der Analytik wird weitreichend unterschätzt. Bei der Bewertung der Biomasse in der Estrichdämmschicht gibt es im Schimmelpilzleitfaden des Umweltbundesamts (2017) im Anhang sechs Tabellen für die Bewertung der Proben aus der Estrichdämmschicht. Beschrieben und empfohlen werden Folienkontaktproben und die Anzüchtung der Mikroorganismen aus dem Material mittels Kolonien bildender Einheiten (KBE).

Um die KBE aus Materialien zu gewinnen, wird die Suspensionsmethode verwendet, bei der das Material zerkleinert wird, sodass im nächsten Schritt die Mikroorganismen (Sporen, Hyphen und Bakterien) abgewaschen bzw. in eine Suspension überführt werden können. Diese werden dann auf unterschiedliche Nährmedien aufgebracht, inkubiert und nach sieben Tagen ausgewertet.

Folienkontaktproben, auch Klebefilmproben genannt, werden von der Oberfläche der Materialproben entnommen und mikroskopisch untersucht. Im Gegensatz zum Suspensionsverfahren werden mit der Mikroskopie mittels Klebefilm nur die Mikroorganismen an den Materialoberflächen erfasst, aber nicht in tieferen Schichten, sodass die Ergebnisse beider Methoden nicht unmittelbar miteinander ins Verhältnis gesetzt werden können.

Klebefilmproben eignen sich dabei besonders gut, wenn eine starke Besiedlung von flächigen und insbesondere nährstoffreichen Materialien vorliegt. Dann kann der Schaden in der Regel mit wenig Aufwand durch eine verstärkte Myzelbildung sicher erkannt werden. Schwieriger wird es jedoch, wenn die Materialoberfläche nicht flächig mit Myzel besiedelt ist.

Der Schimmelpilzleitfaden (2017) beschreibt bei der Bewertung von Estrichdämmschichten in Fußböden Myzel bzw. Hyphen als Hinweis auf die Vermehrung von Schimmelpilzen. Im Gegensatz zu Sporen, die als kleine Verbreitungseinheiten gebildet werden und in der Regel längere Trockenzeiten überdauern können, werden dagegen Myzelien vor allem zum Auffinden von nährstoffreichen Bereichen gebildet.

Das Myzel vieler Pilze unterliegt insbesondere in nährstoffarmen Materialien wie Polystyrol oft einer stetigen Umwandlung. Dies bedeutet, dass nach dem Abbau von den verfügbaren Nährstoffen ein Myzelzerfall (Autolysis) eingeleitet wird, um besondere wichtige Nährstoffe wie Stickstoff- und Phosphatverbindungen zu recyceln und diese ggf. in anderen Bereichen erneut zur Myzel- oder zur Sporenbildung zu verwenden (Taschenlehrbuch Biologie: Mikrobiologie, 2018).

Den ganzen Beitrag können Sie in der Februar-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.