BauSV 3/2023

Bautechnik

Verformungsverhalten von mit Fliesen belegten Zementestrichen während der Erhärtungsphase

Einfluss der geometrischen und stofflichen Eigenschaften

Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht beschreibt das Verformungsverhalten von mit Fliesen belegten schwindenden Zementestrichen in Abhängigkeit von Länge, Breite, Dicke, E-Modul, Rohdichte, Schwundverhalten und der geometrischen Form.

Die Herleitung der entsprechenden Gleichungen erfolgt mit den bekannten Gleichungen der Statik, der Fachliteratur und schlussendlich mit dem Finite-Element-System an einem Zementestrich auf Trennlage. Anschließend werden die Formeln ebenfalls mittels der Finiten-Element-Methode (FEM-Methode) an einem Zementestrich auf Dämmung auf Übertragbarkeit überprüft.

Einleitung

Wenn Fliesenfachleute fachsimpeln, tritt der Begriff »Schwinden« von Zementestrich nahezu inflationär auf. Es ist bekannt, dass sich Zementestriche während der Erhärtungs- und Trocknungsphase mehr oder weniger verkürzen, eben »schwinden«. Da Fliesen starr, gebrannt und trocken sind, schwinden sie nicht. Man bringt bei der Verlegung von Fliesen also eine harte, sich nicht verkürzende Schale auf einen sich noch verkürzenden Untergrund auf.

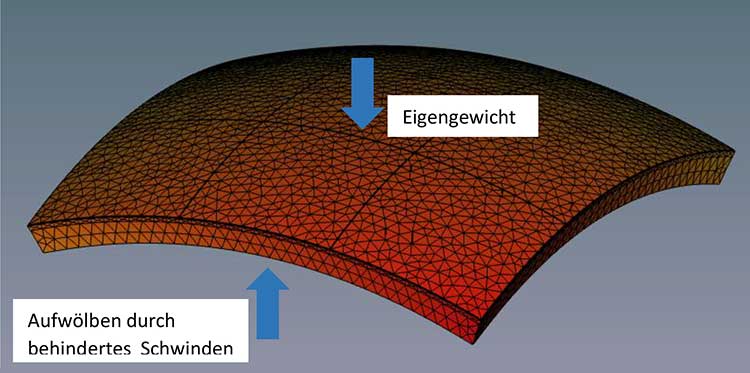

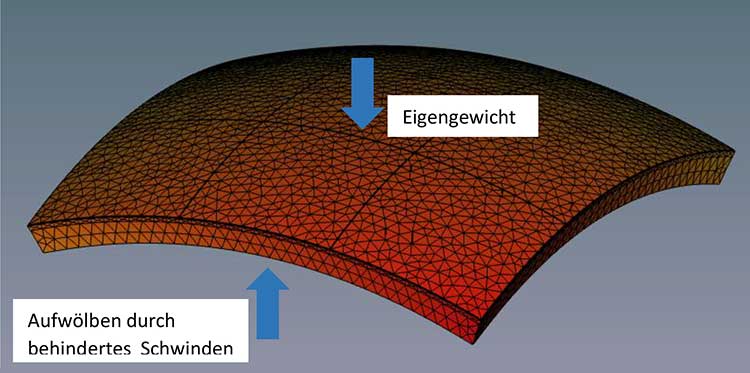

An der Unterseite der Fliesen, also der Estrichoberseite, kann sich der Estrich nicht / kaum verkürzen, an der Estrichunterseite schon. Spannungen sind je nach Fliesenverlegemörtel die Folge, die beim Überschreiten zum Abscheren von Fliesen oder Hohllagen und / oder zusätzlich zu Verformungen von Estrichen (auf Dämmungen) führen können (Abb. 1-2). Fachleute sprechen hier auch vom sogenannten Bimetall-Effekt.

Um das Risiko von Schwindschäden zu verringern, werden in den entsprechenden Normen und Merkblättern Vorgaben zur Belegereife von Zementestrichen gemacht. So sollen Zementestriche auf Trennlage oder Dämmung nach DIN 18157-1 »Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren – Teil 1« [1, Pkt. 5.2.10], mindestens 28 Tage alt sein und zusätzlich einen maximalen Feuchtegehalt von 2,0 – 2,5%, gemessen mit dem CM-Gerät, aufweisen.

Im Zuge immer schnelleren Baufortschritts sind diese Vorgaben häufig schwer einhaltbar. Praktikable Lösungen sind besonders flexible Fliesenkleber und / oder »Entkoppelungsmatten«. Es gibt auch Hersteller von Fliesenverlegemörteln, die höhere mögliche Feuchtegehalte als Sonderlösung zusichern.

Leider kommt es des Öfteren vor, dass auch Fliesenfachleute falsche Schlussfolgerungen ziehen, wenn sie eine Estrichverformung beurteilen sollen. So kann man nicht schlussfolgern, dass sich ein Estrich verformt hat, weil er nicht genügend fest wäre oder zu dünn sei. Das Gegenteil ist der Fall, wie die Berechnungen zeigen werden.

1. Rechnerische Herleitung der Verformung von Zementestrichen

1.1 Herleitung der Gleichung für einen Zementestrich auf Trennlage als Grundlage für die Bestimmung der Verformung eines Estrichs auf Dämmung

Für die Berechnungen betrachtet man die zwei möglichen gegensätzlichen Bewegungsrichtungen:

- Aufwölben eines mit Fliesen belegten Zementestrichs infolge behinderten Schwindens, man spricht in diesem Fall von »Konvexverformung« (Abb. 3) und

- Durchbiegung des Estrichs infolge Gleichstreckenlast (Eigengewicht)

Wenn sich Eigengewicht und Aufwölbung in Flächenmitte aufheben, besteht das für diesen Bericht interessante Gleichgewicht.

Zur Bestimmung des Gleichgewichts zwischen Aufwölbung und Durchbiegung bestehen grundsätzlich folgende zwei Möglichkeiten:

- Betrachtung des Gleichgewichtszustands zwischen Schwund und Eigengewicht an einem eindimensionalen Balken mit der Länge l, um dann die entsprechenden Rückschlüsse auf die Estrichplatte zu ziehen oder

- Betrachtung als zweidimensionale Platte mit den Dimensionen Länge l1 und Breite l2.

Obwohl umfangreicher, soll die zweite Variante gewählt werden, da sie mathematisch reizvoller und noch aussagekräftiger ist.

Die Gleichungen lassen sich relativ elegant mit den »herkömmlichen« Formeln der Balkenstatik herleiten, wenn man diese für die Plattenanwendung variiert. Wo dies geboten erscheint, kann man sich der Plattengleichungen aus der Fachliteratur oder der Finiten-Element-Methode bedienen. Im Verlauf dieses Berichts werden die Begriffe »Estrich« und »Platte« als Synonym verwendet, obwohl »Estrich« eigentlich das flächige Bauteil darstellt und »Platte« die statische Beschreibung des Bauteils.

Den ganzen Beitrag können Sie in der Juni-Ausgabe von »Der Bausachverständige« lesen.

Informationen zur Einzelheft- und Abo-Bestellung

Diesen Beitrag finden Sie auch zum Download im Heftarchiv.